Ein lieber Freund schrieb mir vor kurzer Zeit: „Mit Ihren Texten und Blogbeiträgen nehmen Sie ja den Kunstkritikern und Interpreten nicht ihre Arbeit weg, sondern schaffen auf einer zweiten Ebene nochmals Kunstwerke, geben also auch noch Literaturkritikern Stoff. Ich finde die Interferenzen zwischen Ihren Bildern und Ihren Texten besonders anregend und herausfordernd, und ich kenne wirklich keinen anderen Blog eines Künstlers, bei dem beides so stimmig und stark miteinander verbunden ist.“ Warum also damit aufhören, mit dem Heruminterferenzen? Das Wort klingt schließlich so bezaubernd und verlockend. Dem kann und will ich mich nicht entziehen.

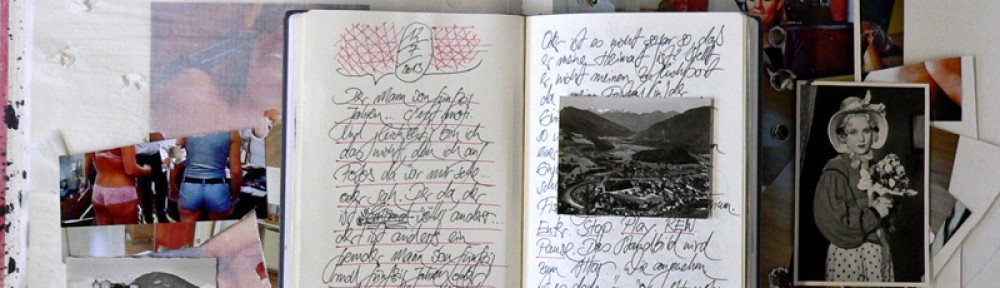

Die Übertragung von muttersprachlichen Strukturen auf eine oder mehrere Zweitsprachen, so empfinde ich das gerne, bedeutet zu zeichnen, als ob man schreiben würde. Und schreiben, als ob man zeichnet. Ausatmen, als ob man einatmen möchte. „Ja, d-d-d-das bin ich. Ein schreibender Zeichner. Ein zeichnender Schreiber. Ein barocker Minimalist.“ „Seht ihr, wie er spricht?“ feixen die Kritiker. Und raten mir: „Hör auf an deinen Fingern zu knibbeln! Setz‘ die Füße nach außen, mach einen Knicks, reiß‘ deinen Mund recht weit auf und sprich uns nach…“ Aber das mag ich nicht. Nicht nachsprechen. Nachmalen. Nachzeichnen. Lieber sage ich mir: „Scheine, was du bist, und sei, was du scheinst oder einfacher ausgedrückt: Sei niemals ununterschieden von dem, als was du jenem in dem, was du wärst oder hättest sein können, dadurch erscheinen könntest, dass du unterschieden von dem wärst, was jenen so erscheinen könnte, als seiest du anders!“

Richtig so. Besser kann ich das gar nicht zeichnen: „Das Tier mit den langen Wimpern“ und „Ein Porträt, wie hingeschrieben“.

(Ach ja: Wolfgang Ullrich, Lewis Carroll und ich in einem Artikel. Das ich das mal schreiben durfte. Herrlich.)