Wer meinen BLOG mag, der wird mein Buch, erschienen im Harderstar Verlag, mit Sicherheit lieben. Zu bestellen ist es unter:

Archiv der Kategorie: Kunstgeschichte(n)

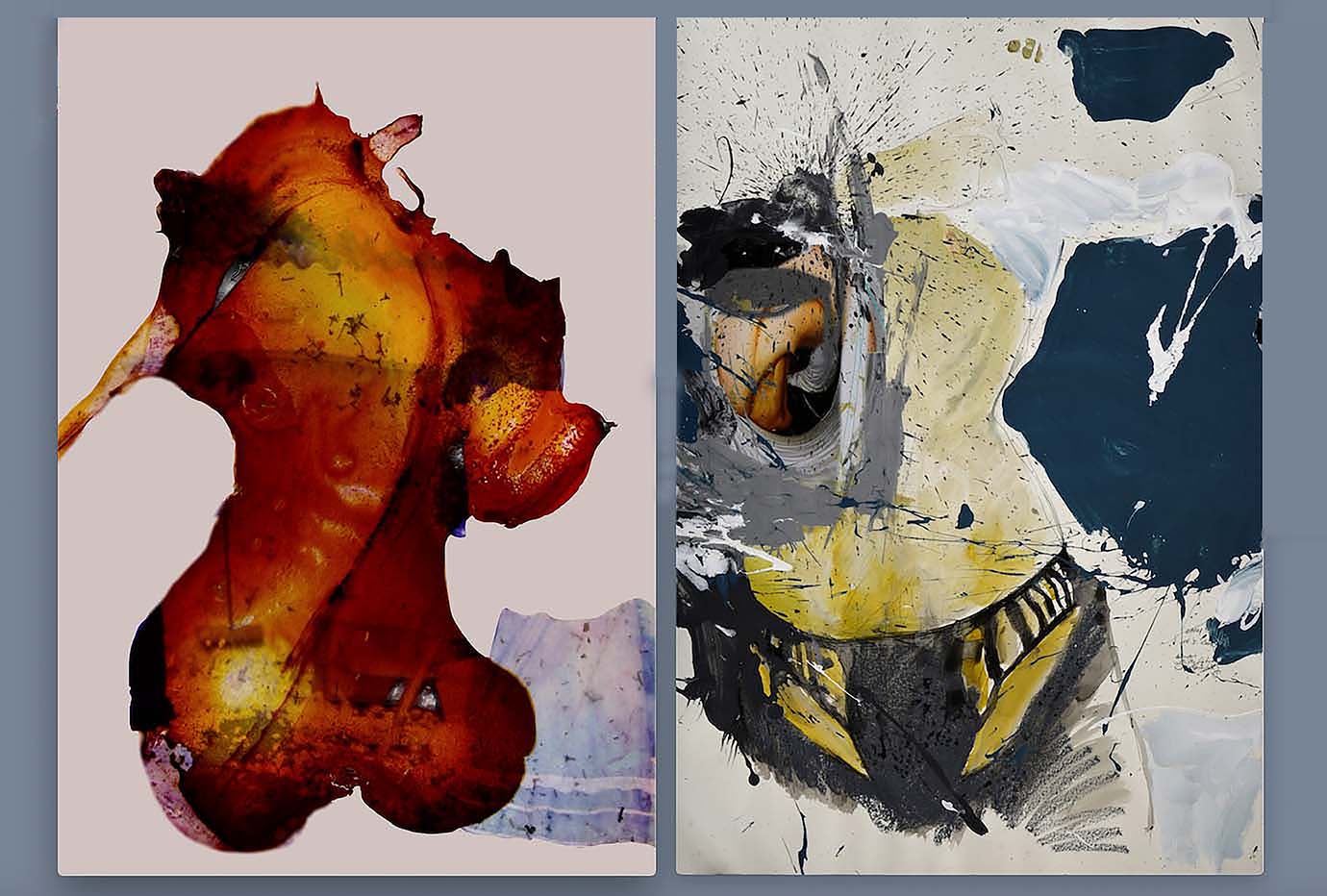

Portrait des Windes

Stille Blitze

Mein Leib kämpft mit seinem Dämon / Ich seh es genau vor mir / Als Mensch bin ich eine Summe sehr unterschiedlicher Dinge / Milz / Leber / Dickdarm / Nagelbett / Hornhaut / After / Venen Arterien Zungenlappen / Knorpel Knochen / Mein ganzes Leben / Eine Aneinanderreihung unzähliger Gefäße / Dargeboten / Ausgestellt / Feilgeboten / Selbst meine Seele fehlt nicht / Denn meine Seele ist echt geil…

Geil / Stöhne ich auf / Besucher meiner Ausstellung / Beten vor schreckt ihren Rosenkranz rauf und runter / Angesicht meiner Ästhetik des Häßlichen / Stockt ihnen der Atem / Meine Zeit läuft indes munter weiter / Ich ticke ja wohl nicht richtig / So urteilen die Betrachter meiner Werke / Doch ich bewege mich relativ zu ihnen / Will sagen / Jeder sieht seine Zeit anders ablaufen / Und wahrlich Untergehende sind für mich Hinübergehende / Meine Unruhe stets ein Wetterleuchten auf einem Stück Papier

Alles eine Frage der Präsentation

Ich singe in Bildern

Über was singen meine Bilder? Ich lausche und höre es genau: „Ich singe den Leib, den elektrischen, / Die Heerscharen derer, die ich liebe, umgürten mich, und ich umgürte sie /… / Die Liebe zum Leib eines Manns oder Weibes spottet jeglicher Rechenschaft / … / Der männliche ist vollkommen und der weibliche ist vollkommen. /…/ Hast du jemals eines Weibes Leib geliebt? / Hast du jemals eines Mannes Leib geliebt? /… / … dies sind nicht die Teile und Gedichte des Leibes allein, sondern der Seele, / O nun sage ich, sie sind die Seele!“ … WOW … (Walt Whitmann & ich)

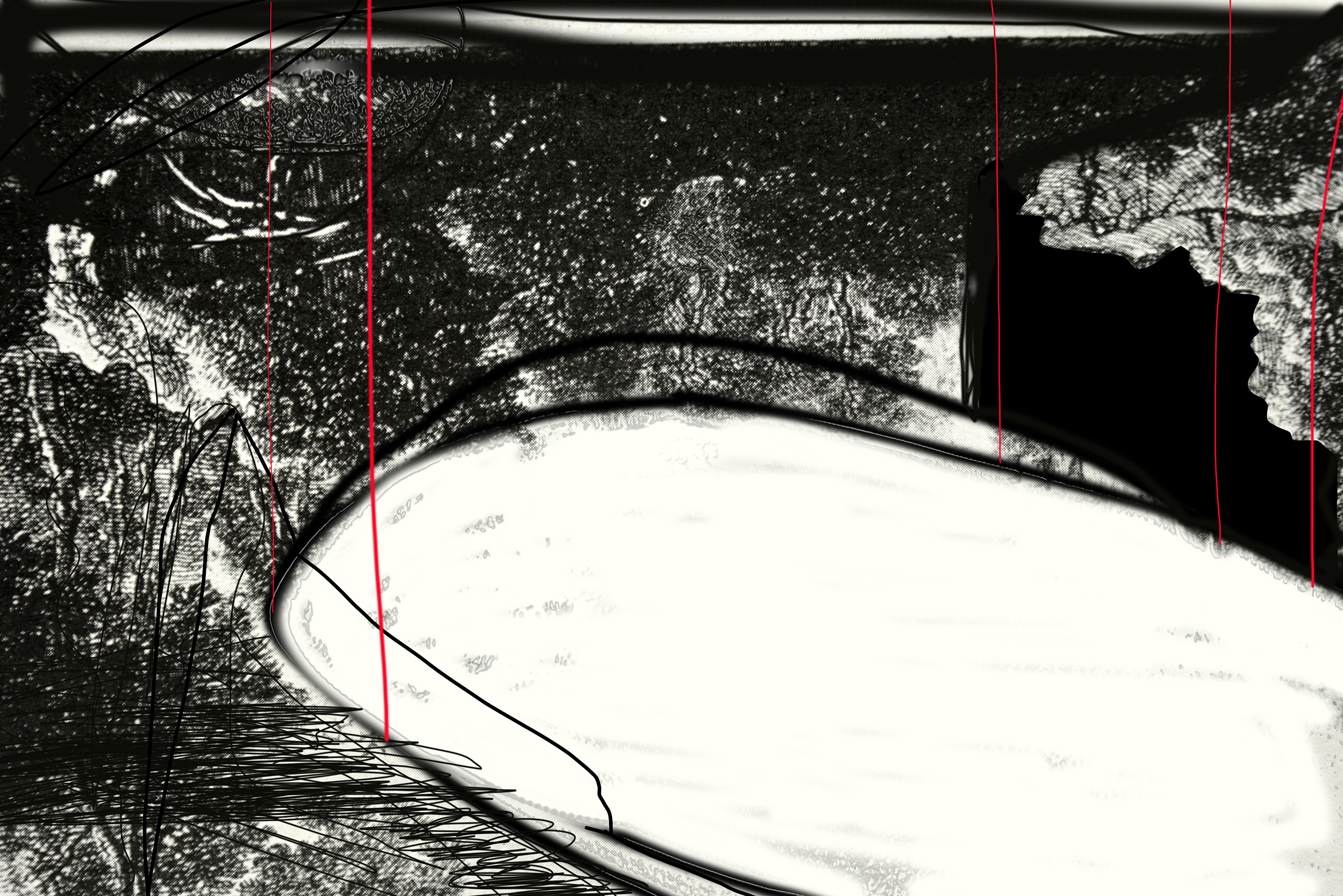

Selbstporträt als „Zwerg Nase“

Spielraum für Zauberwesen

Der Philosoph Sokrates war in den Augen seiner Mitbürger ein „Besenbinder“. Er ging keiner geregelten Arbeit nach. Ich folge ihm als Künstler hinterher. Denn nur ein „Besenbinder“, so heißt es im Märchen, ist imstande den goldenen Vogel (oder die Kunst) zu entdecken. Viel Glück, Geschick, Geduld und Findigkeit benötigt er, um dieses Zauberwesen Kunst zu finden, an das ich so sehr glaube.

Es geht mir nicht darum, es zu fangen. Die Zauberwesen wirken auf mich allesamt märchenhaft verwandelt. Sie gleichen Chimären. Niemand findet heraus, womit sie zu füttern sind, wie sie zu pflegen wären. Vor allem sind sie keine Haustiere. Aber sie stimmen mich poetisch.

Eine Liebesklage

Das Universum ist unendlich groß. Angereichert mit Millionen von Sternen und Geschichten, die du entdeckst, wenn sie schon längst nicht mehr existieren. Doch nur so verläuft die Erkenntnis (und deine ausgemalten Kindheitserinnerungen eines Sterns). Wer dergleichen sieht, muß ein „Besenbinder“ sein. Eine Tätigkeit ohne besonderen Handwerkskunst: die Tätigkeit eines Künstlers. Ich fege derweil mit meinem Besen die Sternblätter zusammen, die das auftreffende Licht in meinen Augen hinterlassen hat…

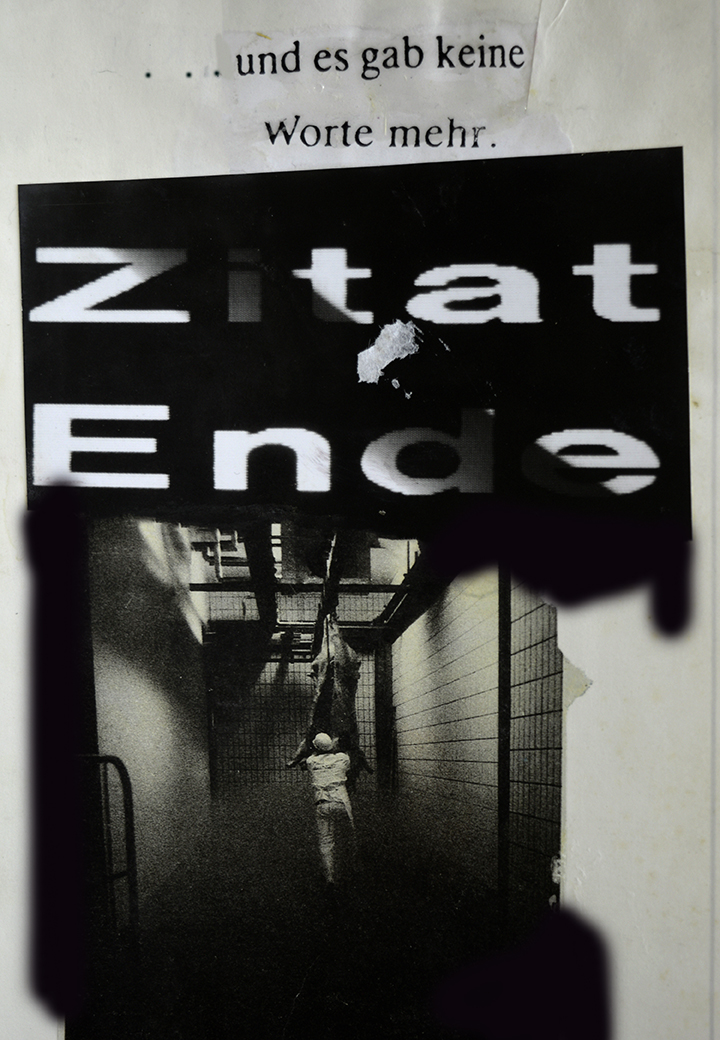

Suchmeldung

Ich mache seit sechzig Jahren eine Reise durch meine Zelle. Darüber gebe ich mir Auskunft, lege Rechenschaft ab, führe Tagebuch, fertige Reiseskizzen und Bilder meiner Expedition an. Ein Sprung ins Herz der Finsternis bei Nacht. Ein Sprung in die Sonne bei Tag…

An machen Tage gehe ich mir völlig verloren. Dann fertige ich Suchmeldungen an. Hefte mir diese auf die Seele, bete um Erleuchtung, setze zur Ergreifung eine Belohnung aus…

Absolution

Ich beichte mir meine Verfehlungen. Denn das sind ja wohl all meine Bilder, unvollkommene Werke. Sie können nicht anders sein, das ist ihre Verfehlung, sie gefallen nicht. Sie wollen aber auch nicht gefallen. Es ist kompliziert. Im Zulassen des Bösen zeigen sie Scham. Im Sich-verführen-Lassen wahre Größe.