Es ist wahrlich wie in einem Märchen: Selbst der Himmel öffnet dem König in einem beeindruckenden Trompe-l’oil seine Pforten. Und die Yellow Press schreibt: Dornröschen muss gefeiert werden. „Party!“ ruft der König und Vater aus. „Schnell weg da, weg da, weg / Macht Platz, sonst gibt’s noch Streit / wir sind spät dran und haben keine Zeit / schnell weg da, weg da, weg / es tut uns furchtbar leid, / wir schaffen’s kaum, der Weg ist ja noch weit / wir müssen rennen, springen, fliegen, tauchen / hinfalln und gleich wieder aufstehn / wir dürfen keine Zeit verlieren / können hier nicht stehn, wir müssen… Party!!!“ Der König ist in seinem Schloss ganz allein unter lauter Frauen – es wimmelt nur so von Frauen. „Weißt du, ich stehe automatisch auf schöne Frauen…Wenn du ein Star bist, dann lassen sie dich. Du kannst alles machen…“ Überall Gold, natürlich in 24 Karat, so weit das Auge reicht, Prunk und Protz. Edler Marmor in Rose, mit Kristallen besetzte Türen, viele Spiegelflächen, Sonnenstaub in der Luft, antike Möbel und Kunst von Renoir. Und doch kommt der König ganz durcheinander, als er merkt, dass er nur zwölf goldene Teller hat. Also muss er die dreizehnte Frau ausladen, denn die Dreizehn ist bedrohlich und bewirkt Angst. Was aber ist das für ein König, der es nicht schafft, einen dreizehnten goldenen Teller zu beschaffen? Leidet er am Ende unter dem Zwang formaler Perfektion und Konvention? Auf jeden Fall wird ihm diese Ablehnung und Zurückweisung noch teuer zu stehen kommen… Die 13. Frau verflucht Dornröschen. „Sink nur in tiefen Schlummer, schwebe dahin im Traum, langsam umgibt dich Vergessen, doch das spürst du kaum!“ Und bald darauf geht durch das Land die Nachricht vom schlafenden Dornröschen. Königssöhne wollen mit aller Gewalt und Hektik durch die Hecke in das Schloss eindringen. Doch sie alle kommen zu früh, sie kommen nicht zum rechten Augenblick. Sie haben keine Sensibilität, mit der Dornenhecke entsprechend umzugehen und sterben eines jämmerlichen Todes.

Doch es gibt einen Künstler, der zwar Dornröschen noch nie gesehen hat, und dennoch ein Seelenbild von ihr in sich trägt, seine Anima, wie er sagt. „Niemand wird sich für einen anderen Menschen sich selbst ganz riskieren, wenn er diesen anderen nicht in gewisser Weise als einen Teil seiner selbst empfindet. Etwas im anderen muss etwas Eigenes zutiefst anrühren, doch ist dieses „Etwas“ gerade nichts, das man selber besäße, es ist ganz im Gegenteil das, was einem selber am meisten fehlt; und so muss man sich aufmachen, dieses fehlende Eigene im anderen zu suchen, um selber wieder ‚ganz’ zu werden“, sagt der Künstler wie in Trance ganz leise zu sich selbst.

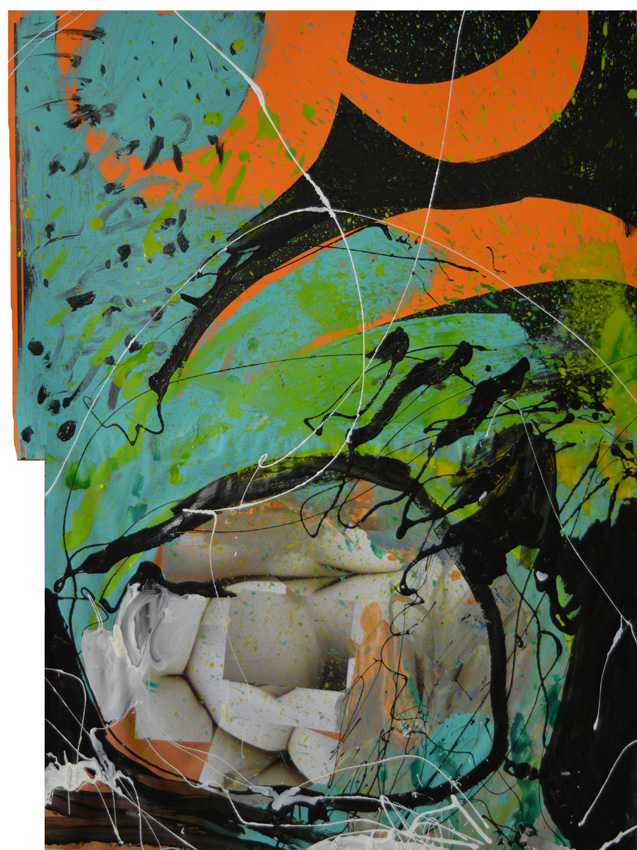

„Mein Kuss ist ein Versprechen: Er erlöst Dornröschen aus ihrer Erstarrung. Und dies ist die frohe Botschaft vom Gelingen des Lebens. In meinem Atelier. In meiner Kunst. Abseits von cremefarbenem Plüsch und braun-schwarzem Leder. Weit, weit weg von Schränken, Anrichten und Kommoden aus Edelhölzern wie Teak, Mahagoni oder Ahorn. Und was der König so stolz seine Sonnenstäubchen nannte, das sind, meiner Meinung nach, nur Dreckstäubchen.“